【資産価値最大化】持ち家の費用、住宅ローン、維持費、リフォームの全知識

「家は人生で一番高い買い物」と言われるように、持ち家の購入は大きな決断です。しかし、住宅ローン、維持費、リフォーム費用、そして将来的な資産価値など、不安に感じることも多いのではないでしょうか。この記事では、持ち家の購入を検討している方が抱える様々な疑問を解決し、後悔しないための情報を提供します。住宅ローンの選び方から、資産価値を高めるための維持管理、リフォームのポイントまで、具体的な方法を解説します。

目次

持ち家の資産価値を左右する5つの要素

持ち家を購入する際、多くの人が将来的な資産価値について関心を寄せます。住宅は人生における大きな投資であり、その価値が将来どのように変動するかは、将来のライフプランや経済状況に大きく影響します。資産価値は、単一の要因で決まるのではなく、立地、築年数、間取り、周辺環境、そして住宅自体のグレードといった複数の要素が複雑に絡み合って形成されます。これらの要素を深く理解し、賢明な物件選択を行うことが、長期的な視点での満足度を高め、後悔のない資産形成につながります。

立地条件:将来の価値を左右する

不動産の価値を決定づける最も重要な要素の一つが立地条件です。特に、駅からの距離や主要な交通網へのアクセスは、日々の生活の利便性に直結し、物件の流動性(売買のしやすさ)に大きく影響します。利便性の高い立地は、時間とともに価値が安定しやすい傾向にあります。さらに、将来的な都市開発計画やインフラ整備の予定なども、その地域のポテンシャルを測る上で不可欠な要素です。例えば、新たな商業施設の誘致や公共交通機関の延伸計画がある地域は、将来的な資産価値の上昇が期待できるでしょう。また、災害リスクの低い地域であるかどうかも、長期的な視点では重要な評価ポイントとなります。

築年数:古くても価値を保つ秘訣

一般的に、不動産の資産価値は築年数が経過するにつれて低下していくと考えられがちです。しかし、これは必ずしも絶対ではありません。築年数が経過しても、物件の管理状態が良好である場合や、定期的なメンテナンス、そして現代のニーズに合わせたリフォームが行われている場合は、その価値を維持、あるいは向上させることも十分に可能です。特に、希少性の高い立地にある物件や、デザイン性の高い物件などは、築年数だけでは測れない付加価値を持つことがあります。重要なのは、建物の構造的な耐久性を保つための適切な維持管理と、時代に合わせたアップデートを怠らないことです。

間取りとデザイン:住みやすさと資産価値の両立

住宅の間取りやデザインは、住む人の快適な生活を支える基盤であると同時に、将来的な資産価値にも大きく影響します。時代とともにライフスタイルは変化するため、現代の家族構成や働き方に適した、柔軟性のある間取りが求められます。例えば、テレワークスペースの確保や、収納スペースの充実などは、現在のニーズを反映した間取りと言えるでしょう。また、デザイン面では、流行に左右されすぎず、飽きのこない普遍的なスタイルが、長期的に見て資産価値を保つ上で有利に働きます。シンプルでありながら機能的なデザインは、多くの買い手にとって魅力的な要素となります。

周辺環境:生活利便性と資産価値への影響

住宅の資産価値は、その物件単体だけでなく、周辺環境によっても大きく左右されます。日々の生活を豊かにするスーパーマーケット、学校、病院、公共施設などの生活利便施設の充実度は、物件の魅力を高める重要な要素です。また、公園や緑地といった自然環境の豊かさ、そして治安の良さも、住む人にとっての安心感に繋がり、物件の評価を高めます。良好な周辺環境は、現在の居住者だけでなく、将来的に物件を売却する際にも、より広範な層の購入希望者にとって魅力的なアピールポイントとなります。

住宅のグレード:建材と設備の重要性

住宅の建設に使用される建材や、導入されている設備のグレードは、物件の快適性、耐久性、そして長期的な資産価値に直接的な影響を与えます。例えば、高耐久性の外壁材や断熱材は、建物を長持ちさせ、メンテナンスコストを削減するだけでなく、快適な居住空間を提供します。また、省エネ性能の高いキッチンやバスルーム、高効率な空調システムなどは、ランニングコストを低減させ、環境への配慮という観点からも付加価値となります。これらの高品質な建材や先進的な設備は、初期投資は高くなる傾向がありますが、長期的に見れば資産価値の維持・向上に貢献し、住む人にとっても経済的なメリットをもたらします。

賢い住宅ローンの選び方

住宅ローンは、多くの人にとって人生で最も大きな買い物である住宅を購入する際の、最も重要な費用の一つです。その選択は、現在の家計だけでなく、将来の資産形成にも長期的な影響を及ぼします。金利タイプ(固定金利、変動金利)、借入期間、返済方法など、住宅ローンには様々な選択肢があり、どれを選ぶべきか迷う方も少なくありません。本セクションでは、これらの住宅ローンの種類、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身のライフプランに最適な住宅ローンを選ぶためのポイントを解説します。さらに、将来的な家計の見直しに役立つ住宅ローンの借り換えについても、その効果と注意点を詳しく見ていきます。

固定金利 vs 変動金利:それぞれのメリットとデメリット

住宅ローンの金利タイプとして、一般的に「固定金利」と「変動金利」の二つが代表的です。それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらがご自身に適しているかは、将来の金利動向に対する考え方や、家計の安定性に対する重視度によって異なります。

固定金利の最大のメリットは、返済期間中の金利が一定であるため、毎月の返済額が変動せず、将来の支出計画が立てやすい点です。特に、金利が上昇傾向にある場合や、家計の変動を避けたい方にとっては安心材料となります。しかし、一般的に変動金利よりも当初の金利設定が高めになる傾向があります。

一方、変動金利は、市場金利の動向に応じて金利が見直されるため、当初の金利が固定金利よりも低く設定されていることが多いです。これにより、当初の返済負担を抑えることができます。しかし、将来的に金利が上昇した場合、返済額が増加するリスクがあります。金利上昇時の返済額増加に対応できるだけの家計の余裕がある方や、金利が低下すると予想される場合に有利となることがあります。

どちらの金利タイプを選ぶべきかの判断基準としては、まずご自身のライフプランにおける住宅ローンの返済期間、将来の収入の見通し、そして金利変動に対するリスク許容度を考慮することが重要です。例えば、長期にわたって安定した返済を望むなら固定金利、早期の完済を目指し、金利上昇リスクもある程度許容できるなら変動金利が選択肢となるでしょう。また、両方のメリットを組み合わせた「固定金利期間選択型(ミックス金利)」のような商品もあります。

借入期間と返済方法:ライフプランに合わせた選択

住宅ローンの借入期間と返済方法は、毎月の返済額や総支払額に大きく影響します。ご自身の収入状況や将来設計に合わせて、最適な組み合わせを見つけることが肝心です。

借入期間は、一般的に長ければ長いほど、毎月の返済額は少なくなります。これにより、現在の家計への負担を軽減することができます。しかし、返済期間が長くなると、支払う利息の総額は増加する傾向にあります。逆に、借入期間を短く設定すると、毎月の返済額は増えますが、総支払利息は少なくなります。収入の安定性や、退職時期などを考慮し、無理のない範囲でできるだけ短期間での完済を目指すのが理想的ですが、現在の家計状況とのバランスが重要です。

返済方法には、主に「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。 元利均等返済は、毎月の返済額が返済期間を通じて一定となる方法です。返済当初は利息の割合が多く、徐々に元金の返済割合が増えていきます。家計管理がしやすく、返済計画も立てやすいというメリットがあります。 元金均等返済は、毎月返済する元金の額が一定で、利息は残高に応じて減少していくため、返済が進むにつれて毎月の返済額は徐々に減っていきます。返済当初の負担は元利均等返済よりも大きくなりますが、総支払利息は元利均等返済よりも少なくなる傾向があります。

ご自身の収入の推移(例えば、将来的な昇給の見込みがあるかなど)や、家計の状況に合わせて、どちらの返済方法がより適しているかを検討しましょう。

住宅ローンの借り換え:メリットと注意点

住宅ローンの借り換えは、現在借りている住宅ローンを、より条件の良い新しいローンに乗り換えることです。これにより、金利負担を軽減したり、返済期間を短縮したりすることが可能になり、将来的な家計の改善につながる可能性があります。

借り換えの主なメリットは、適用される金利が下がることで、毎月の返済額を減らせる点です。例えば、現在の金利が5%で、借り換え後の金利が3%になった場合、毎月の返済額が大きく減り、長期的に見れば相当な額の利息節約につながります。また、毎月の返済額を減らすのではなく、そのままにして返済期間を短縮することも可能です。

借り換えの手続きは、一般的に新しい金融機関で住宅ローンの審査を受け、融資が実行されると、その資金で既存のローンが一括返済されるという流れになります。ただし、新しいローンの手数料(保証料、事務手数料、印紙税など)がかかるため、借り換えによって得られるメリットが、これらの諸費用を上回るかどうかのシミュレーションが不可欠です。

借り換えを検討すべきタイミングとしては、市場金利が大幅に低下したときや、ご自身の収入が増加して返済能力が高まったときなどが挙げられます。また、借り換えの際には、残りの借入残高、残りの返済期間、そしてこれらの条件がご自身のライフプランに合っているかも含めて、総合的に判断することが重要です。安易な借り換えは、かえって不利になるケースもあるため、慎重な検討が求められます。

持ち家の維持費を徹底解説

住宅を所有することは、住宅ローン返済という大きな負担だけでなく、固定資産税、都市計画税、修繕積立金、管理費、そして各種保険料といった、継続的な維持費が発生することを意味します。これらの費用は、住まいの快適性を保ち、資産価値を守る上で不可欠な要素ですが、その内訳を正確に把握し、計画的に管理することが家計の安定に直結します。

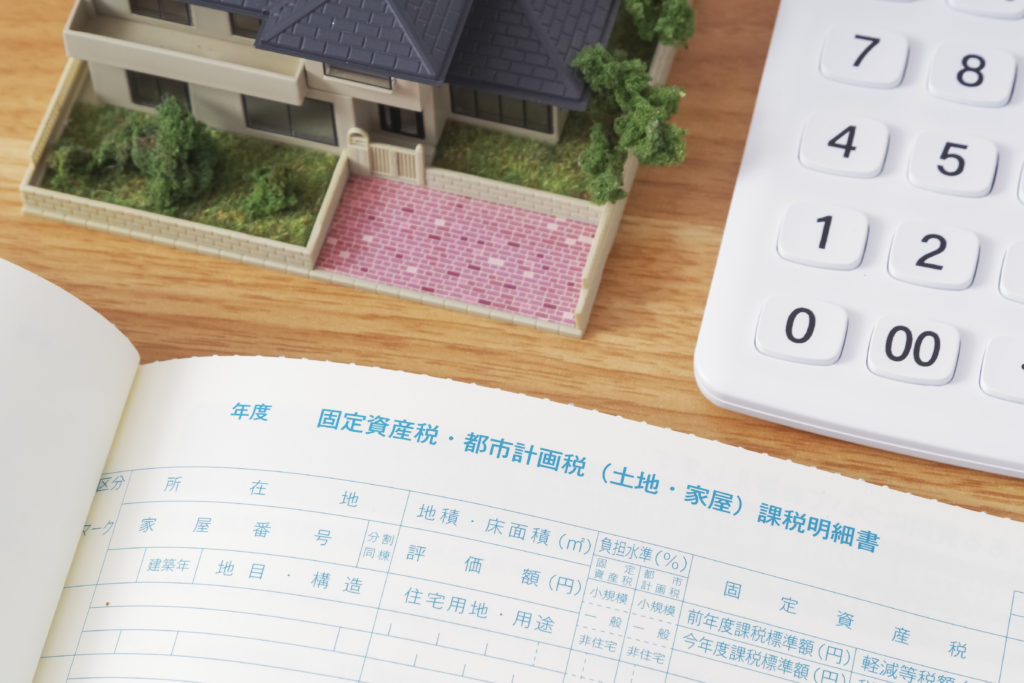

固定資産税と都市計画税:税額の計算方法と節税対策

固定資産税と都市計画税は、土地や家屋といった固定資産を所有している人に課される地方税です。税額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて算出された「固定資産税評価額」に、自治体が定める税率を乗じて計算されます。一般的に、固定資産税評価額は実際の市場価格よりも低く設定されています。これらの税金は、通常、年4回(または一括)で納付することになります。税負担を軽減するための主な方法としては、一定の要件を満たす住宅に対する軽減措置(例えば、居住用家屋の床面積が一定以下の場合の税額軽減)や、新築住宅に対する特例措置などがあります。ご自身の所有する不動産がこれらの軽減措置の対象となるかを確認し、適用を受けることが節税の第一歩となります。また、自治体によっては独自の減税制度を設けている場合もあるため、お住まいの地域の情報を確認することも重要です。

修繕積立金と管理費:内訳と費用を抑える方法

マンションの場合、毎月支払う管理費と修繕積立金は、建物を維持管理するための重要な費用です。管理費は、日常的な清掃、共有部分の電気代、警備員の人件費、管理員人件費などに充てられます。一方、修繕積立金は、将来必要となる大規模修繕(外壁塗装、屋上防水、給排水管の更新、エレベーターの改修など)に備えるための積立金です。これらの費用は、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持するために不可欠ですが、その額は管理組合の運営方針によって異なります。費用を抑えるためには、管理組合総会で長期修繕計画の内容や積立金の水準について積極的に意見を述べ、透明性の高い運営を求めることが大切です。また、管理会社の見直しや、共用部分の省エネ化なども、長期的にコスト削減につながる可能性があります。戸建て住宅の場合、マンションのような強制的な積立金はありませんが、将来の修繕に備えて、ご自身で計画的に修繕費を積み立てておくことが賢明です。

火災保険と地震保険:万が一に備える

火災保険は、火災、落雷、破裂・爆発による損害を補償する基本的な保険です。しかし、地震や噴火、これらによる津波を原因とする損害は、火災保険だけでは補償されません。そのため、地震が多い地域にお住まいの場合や、万が一の災害に備えたい場合は、地震保険への加入を検討することが強く推奨されます。地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とセットで加入する形になります。補償内容は、建物の損害だけでなく、家財道具の損害も対象とすることができます。保険料は、建物の構造、所在地、補償額、免責金額(自己負担額)などによって大きく変動します。複数の保険会社から見積もりを取り、ご自身のニーズに合った補償内容と保険料のバランスが取れたプランを選択することが、賢い保険選びの鍵となります。

リフォームで資産価値を高める

住まいの快適性を向上させ、同時に資産価値を高めるリフォームは、多くの住宅所有者にとって魅力的な選択肢です。しかし、リフォームには相応の費用が伴うため、その投資効果を最大化することが賢明なアプローチと言えるでしょう。本セクションでは、リフォームの費用相場から、賢く費用対効果を高める方法、最適なリフォーム時期の見極め方、そして利用可能な補助金制度まで、あなたのリフォーム計画を成功に導くための実践的な情報を提供します。

リフォーム費用の相場と、費用対効果の高いリフォーム

リフォームを検討する際、まず気になるのは費用です。キッチンやバスルームといった水回りのリフォームは、一般的に数十万円から百万円以上かかることが多く、外壁塗装は100万円前後が相場となる傾向があります。しかし、単に古いものを新しくするだけでなく、将来的な資産価値向上を見据えたリフォームが重要です。例えば、断熱性能の向上や、現代のライフスタイルに合わせた間取り変更は、住み心地の改善とともに、物件の魅力を高めます。中古物件購入時のリフォームや、売却前のリフォームでは、特に費用対効果の高い箇所に注力することが、投資回収率を高める鍵となります。

リフォームのタイミングと注意点

リフォームを行うべき「タイミング」は、建物の劣化状況や、ご自身のライフスタイルの変化によって異なります。築年数が経過し、建材の劣化が見られる時期や、家族構成の変化(出産、子供の独立など)による間取りの必要性の変化が、リフォームを検討する良い機会となります。業者選びにおいては、複数の業者から見積もりを取り、実績や評判をしっかりと確認することが不可欠です。契約時には、工事内容、費用、工期、保証内容などを明確に書面で確認し、不明な点は必ず質問しましょう。工事が始まってからも、定期的に進捗を確認し、予期せぬトラブルを未然に防ぐことが大切です。

補助金制度の活用

リフォーム費用を抑えるために、国や自治体が提供する補助金制度や助成金を活用しない手はありません。例えば、省エネルギー性能を高めるリフォーム(断熱改修、高効率給湯器の設置など)や、高齢者や障害のある方が安全に暮らせるようにするためのバリアフリーリフォームには、国の補助金制度が用意されている場合があります。また、お住まいの自治体によっては、独自の助成金制度を設けていることもあります。これらの制度は、対象となる工事内容や申請期間、申請方法がそれぞれ異なりますので、事前に国土交通省のウェブサイトや、お住まいの自治体の窓口で最新情報を確認し、計画的に申請を進めることが重要です。

まとめ:持ち家で理想の暮らしを実現するために

この記事では、持ち家の資産価値を最大化し、住宅ローン、維持費、リフォームといった様々な側面から、後悔しないための情報を提供をしました。あなたも家族みんなが笑顔で過ごせる、理想の暮らしを実現しましょう!

投稿者プロフィール

- 経営コンサルティング事業部部長・ブランディングマネージャー

-

「お前は、建築業には絶対に進むな...」建設業の厳しさを知り尽くした父から贈られた言葉。けれど、苦労している父親の背中や、「きつい・汚い・危険」と言われる過酷な職場環境で歯を食いしばり懸命に働く家族や職人さんたちの姿が忘れられず「この業界を変えたい」と志し、コンサルティング業界の道に進み10年。豊富な実績を誇り全国の地域No.1工務店からの熱狂的なファンが多く、これまで建築業界にはなかった発想や唯一無二のアイデアで差別化を図り「ゼロからイチをつくる」ブランディングのプロ。2030年には新築着工棟数が半減する未来を見据えるなかで、業界全体の活性化のためにブランディングや生産性向上のノウハウを分かち合う「競争ではなく、共創」の考えを創造し、新たな建築業界の世界観をつくる”先駆者”。

武田純吾のプロフィール詳細を見る