ハザードマップ完全ガイド:避難経路と備蓄スペースを確保して、家族を守る

もしもの時に、大切な家族を守るために、あなたはどんな備えをしていますか?この記事では、ハザードマップの見方から、安全な避難経路の確保、備蓄スペースの作り方まで、具体的な対策をステップごとに解説します。家族みんなで安心して暮らせるように、今すぐ始めましょう!

目次

1. なぜハザードマップ、避難経路、備蓄スペースが重要なのか?

近年、日本各地で自然災害が頻発し、地震、豪雨、台風など、いつどこで被災するかわからない状況下で、私たち自身と家族の安全を守るためには、事前の準備が不可欠です。

なぜハザードマップが重要なのか?

自宅や職場周辺の危険な場所を事前に知っておくことで、災害発生時の適切な行動に繋がります。浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、具体的なリスクを知ることで、避難経路の検討や備蓄品の準備など、具体的な対策を立てることができます。

なぜ避難経路が重要なのか?

あらかじめ複数の避難経路を確認し、安全な避難場所へのルートを把握しておくことで、緊急時の混乱を最小限に抑え、安全な避難を可能にします。また、避難経路上の危険箇所(倒壊の恐れのある建物、土砂災害の危険性がある場所など)を把握しておくことも重要です。

なぜ備蓄スペースが重要なのか?

備蓄スペースを確保し、非常食や防災グッズを準備しておくことで、いざという時の物資不足による不安を軽減し、安心して避難生活を送ることができます。最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄を推奨します。

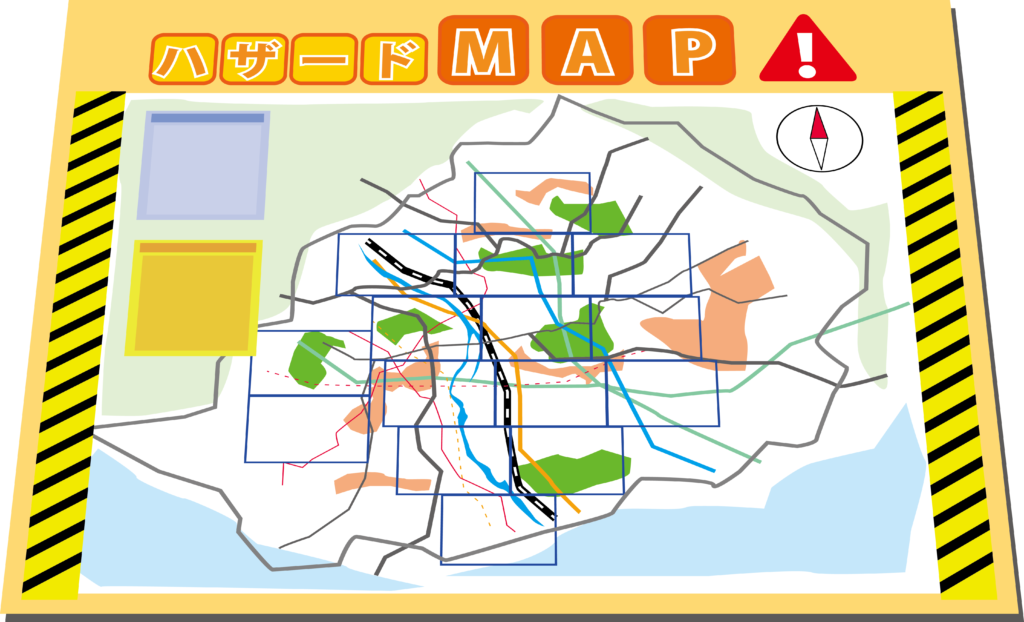

2. ハザードマップの基礎知識

ハザードマップとは?

ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その範囲や被害の程度を地図上に示したものです。洪水、土砂災害、津波など、様々な災害のリスクを可視化し、私たちが住む地域の危険性を具体的に示しています。ハザードマップは、災害発生時の避難経路の確認や、避難場所の選定に役立ちます。

ハザードマップの入手方法

- 地方自治体のウェブサイト: PDF形式でダウンロードできる場合や、ウェブ上で閲覧できるものもあります。お住まいの自治体のウェブサイトを確認してみましょう。

- 地方自治体の窓口: 役所や出張所などの窓口で、紙媒体の地図を受け取れる場合が多いです。不明な点があれば、窓口で質問することもできます。

- 国土交通省ハザードマップポータルサイト: 全国のハザードマップを検索できます。さまざまな種類のハザードマップを比較検討する際に便利です。

ハザードマップの見方:色分けと凡例

ハザードマップは、地図上に様々な情報が色分けや記号で示されています。色分けは、浸水深や土砂災害の危険度など、災害のリスクレベルを表すために用いられます。凡例は、地図に示された記号や色分けが何を表しているのかを解説するもので、ハザードマップを理解する上で非常に重要です。

主な色分けの例:

- 浸水想定区域: 浸水深に応じて色分けされています。例えば、濃い青色は深い浸水を、薄い青色は浅い浸水を示します。

- 土砂災害警戒区域: 土砂災害の危険性がある場所を色分けして示しています。急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険渓流などが該当します。

凡例の確認:

凡例を参照することで、地図上の情報が正確に把握でき、災害時の適切な行動に繋がります。不明な点があれば、ハザードマップの発行元に問い合わせることも可能です。

3. 避難経路の確認と確保

自宅周辺の危険エリアの確認

まずは、自宅周辺にどのような危険があるのかを把握することから始めましょう。ハザードマップを活用し、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水予測などを確認します。これらの情報を基に、避難する際に注意すべき場所や、避難ルートを検討します。例えば、自宅が浸水想定区域内にある場合は、より高い場所への避難を検討する必要があります。土砂災害警戒区域内であれば、土砂崩れのリスクを考慮し、迂回ルートを確保することが重要です。

安全な避難経路の選び方

まず、避難経路は複数確保することが重要です。一つの経路が通行不能になった場合に備え、複数のルートを検討しておきましょう。避難経路を選ぶ際には、以下の点に注意してください。

- 距離: 避難場所までの距離が短いほど、安全に避難できる可能性が高まります。

- 道の状態: 道路が広く、歩きやすい道を選びましょう。狭い道や、段差が多い道は避けるべきです。

- 危険箇所の回避: 倒壊の恐れのある建物、電柱、土砂災害の危険性がある場所などを避けて、安全なルートを選びましょう。

- 高台への避難: 浸水や津波のリスクがある場合は、できるだけ高い場所へ避難しましょう。

複数経路の確保と、いざという時のためのシミュレーション

避難経路の確認と合わせて、避難シミュレーションを行うことも有効です。災害発生を想定し、家族で避難経路を実際に歩いてみましょう。避難にかかる時間を計測し、途中で立ち寄る場所や、持ち出すものなどを確認します。また、避難場所での行動もシミュレーションしておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。例えば、避難場所での避難の手順や、物資の受け取り方などを確認しておきましょう。

4. 備蓄スペースの確保と備蓄品の準備

備蓄スペースの確保:収納場所のアイデア

- アクセスしやすい場所: 避難時にすぐに取り出せるように、玄関や寝室など、アクセスしやすい場所に収納しましょう。また、普段の生活動線上に収納することで、ローリングストックの実践も容易になります。

- 直射日光や高温を避ける: 食品や水の劣化を防ぐため、直射日光が当たらず、高温にならない場所に収納しましょう。冷暗所が理想的です。

- 収納方法の工夫: 備蓄品の種類や量に合わせて、適切な収納方法を選びましょう。例えば、段ボール、収納ボックス、棚などを活用し、整理整頓することで、必要な物をすぐに取り出せるようにします。収納スペースを有効活用するために、突っ張り棒や圧縮袋なども役立ちます。

具体的な収納場所のアイデアとしては、以下のものがあります。

- 玄関収納: 普段使わない日用品や、非常用持ち出し袋などを収納できます。

- リビング収納: 普段使いの食品とローリングストックを兼ねて、食品庫として活用できます。見た目を考慮して、おしゃれな収納ボックスや棚を活用するのも良いでしょう。

- 寝室収納: 非常用持ち出し袋や、水、簡易トイレなどを収納できます。

- 押し入れ・クローゼット: 季節家電や、衣類と一緒に、備蓄品を収納できます。空間を有効活用するために、収納ケースや棚を活用しましょう。

非常食の選び方:賞味期限とローリングストック

- 賞味期限: 長期保存可能な食品を選び、賞味期限が切れる前に食べきるようにしましょう。賞味期限が近いものから消費し、新しいものを補充する「ローリングストック」を実践することが重要です。

- 栄養バランス: 災害時は栄養が偏りがちになるため、栄養バランスを考慮して食品を選びましょう。主食、おかず、デザートなどをバランス良く組み合わせることが大切です。

- アレルギー対応: アレルギーを持つ家族がいる場合は、アレルギー対応食品を選びましょう。アレルギー表示を必ず確認し、家族が安心して食べられる食品を選びましょう。

- 調理方法: 停電時でも調理できる食品を選びましょう。レトルト食品、缶詰、カップ麺など、加熱せずに食べられる食品や、水だけで調理できる食品が便利です。

ローリングストックを実践することで、常に新しい非常食を備蓄できます。ローリングストックの具体的な方法としては、以下の通りです。

- 普段使いの食品を多めに購入する: 普段から食べ慣れている食品を多めに購入し、非常食としても活用します。

- 賞味期限が近いものから消費する: 賞味期限が近いものから優先的に消費し、新しいものを購入して補充します。

- 定期的な見直し: 備蓄品の在庫や賞味期限を定期的に確認し、不足しているものがあれば補充します。家族構成や好みの変化に合わせて、備蓄品を見直すことも重要です。

防災グッズの準備:家族構成に合わせたリスト

避難時に必要なものをリストアップし、優先順位をつけて準備しましょう。以下に、基本的な防災グッズのリストと、家族構成に合わせたカスタマイズのポイントを紹介します。

基本的な防災グッズのリスト

- 非常用持ち出し袋: 避難時に必要なものをまとめて入れておきます。

- 水(1人1日3リットルを目安に、3日分)

- 非常食(アルファ米、ビスケット、カンパンなど、3日分)

- 懐中電灯またはヘッドライト

- 携帯ラジオ

- モバイルバッテリー

- 救急セット

- 常備薬

- マスク

- ウェットティッシュ

- トイレットペーパー

- 防寒具(アルミシート、カイロなど)

- 貴重品(現金、保険証、身分証明書など)

- その他:

- ヘルメットまたは防災頭巾

- 軍手

- ロープ

- カッターナイフ

- ビニール袋

- 筆記用具

- ポリタンク

家族構成に合わせたカスタマイズ

- 乳幼児がいる場合:

- 粉ミルク、哺乳瓶

- ベビーフード

- おむつ、おしりふき

- 着替え

- ガーゼ

- 高齢者がいる場合:

- 常備薬

- 入れ歯洗浄剤

- 補聴器

- 大人用オムツ

- ペットがいる場合:

- ペットフード

- 水

- ペットシーツ

- リード

- ペット用キャリー

これらのリストを参考に、家族の状況に合わせて必要なものを追加し、自分たちだけの防災グッズリストを作成しましょう。防災グッズは、定期的に点検し、賞味期限切れや、不足しているものがないか確認しましょう。また、家族で話し合い、非常時の役割分担を決めておくことも重要です。いざという時に、落ち着いて行動できるように、日頃から準備をしておきましょう。

5. 子供と一緒にできる防災対策

避難訓練の重要性

学校や地域で行われる避難訓練に加え、家庭でも積極的に実施しましょう。避難訓練を行うことで、子供たちは災害発生時の行動を具体的にイメージし、落ち着いて避難できるようになります。また、家族全員で参加することで、一体感が生まれ、いざという時の連携がスムーズになります。

避難訓練の実施にあたっては、まず実際に歩いてみて、危険な箇所や注意点、避難にかかる時間などを把握します。次に、避難経路の途中で、どのような災害が起こる可能性があるのかを話し合い、それぞれの状況に応じた避難方法を考えましょう。例えば、地震が発生した場合は、まず安全な場所に身を隠し、揺れが収まってから避難を開始することなどを教えます。避難訓練では、非常用持ち出し袋の中身を確認し、実際に背負ってみることも重要です。必要なものをすぐに取り出せるように、どこに何が入っているのかを子供たちに説明し、一緒に確認しましょう。

防災に関する子供とのコミュニケーション

日頃から、子供たちが災害について質問しやすい環境を作り、疑問に思ったことには丁寧に答えるようにしましょう。例えば、地震が起きたらどうすれば良いのか、避難場所はどこなのかなど、子供たちが抱く疑問に答えることで、彼らの不安を解消し、正しい知識を身につけさせることができます。子供たちに、災害に関するニュースや情報を一緒に見たり聞いたりすることも効果的です。ニュースや情報を共有することで、子供たちは災害について理解を深め、自分たちに何ができるのかを考えるようになります。

6. まとめ:今日から始める防災対策

この記事では、災害から家族を守るために必要な、ハザードマップの見方、避難経路の確保、備蓄スペースの準備について解説しました。

ハザードマップを活用することで、自宅周辺の危険な場所を把握し、適切な避難経路を定めることができます。また、非常食や防災グッズを備蓄することで、万が一の事態に備えることが可能です。

日々の備えが、いざという時の安心に繋がります。大切な家族を守るために、今日からできることから始め、防災意識を高めていきましょう。

投稿者プロフィール

- 経営コンサルティング事業部部長・ブランディングマネージャー

-

「お前は、建築業には絶対に進むな...」建設業の厳しさを知り尽くした父から贈られた言葉。けれど、苦労している父親の背中や、「きつい・汚い・危険」と言われる過酷な職場環境で歯を食いしばり懸命に働く家族や職人さんたちの姿が忘れられず「この業界を変えたい」と志し、コンサルティング業界の道に進み10年。豊富な実績を誇り全国の地域No.1工務店からの熱狂的なファンが多く、これまで建築業界にはなかった発想や唯一無二のアイデアで差別化を図り「ゼロからイチをつくる」ブランディングのプロ。2030年には新築着工棟数が半減する未来を見据えるなかで、業界全体の活性化のためにブランディングや生産性向上のノウハウを分かち合う「競争ではなく、共創」の考えを創造し、新たな建築業界の世界観をつくる”先駆者”。

武田純吾のプロフィール詳細を見る